腰椎管狹窄癥是一組慢性進(jìn)行性脊髓�����、馬尾及脊神經(jīng)疾病。是由椎管發(fā)生的骨性和(或)纖維性狹窄引起的脊髓����、馬尾及脊神經(jīng)根的壓迫而出現(xiàn)相應(yīng)的神經(jīng)功能障礙。

本文主要總結(jié)腰椎管狹窄癥的病理機(jī)制和分類�����,以期對(duì)大家有所裨益�。

一、腰椎管狹窄癥的病理機(jī)制

腰椎管狹窄癥多見于椎間盤�����,通常由以下因素導(dǎo)致:

1.椎間盤突出

椎間盤突出可導(dǎo)致腰椎管狹窄���,同時(shí)可加重臨床癥狀��。椎間盤隨年齡的增長發(fā)生退變�����,髓核失去彈性的同時(shí)纖維環(huán)也出現(xiàn)裂隙��,加以外力等作用�,會(huì)導(dǎo)致椎間盤破裂,髓核���、纖維環(huán)甚至終板向后突出壓迫神經(jīng)����,進(jìn)而產(chǎn)生癥狀�����。同時(shí)�,髓核中某些成分刺中激神經(jīng)根會(huì)導(dǎo)致無菌性炎癥,炎性介質(zhì)作用于局部又會(huì)加重組織的充血和水腫����,引起相應(yīng)臨床癥狀。隨著病程進(jìn)展����,病變局部發(fā)生鈣化或骨化,進(jìn)而導(dǎo)致腰椎管狹窄�����。

圖1 椎間盤突出可導(dǎo)致腰椎管狹窄

2.關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)增生

椎間盤退變導(dǎo)致椎間隙變窄����,病變節(jié)段運(yùn)動(dòng)力學(xué)發(fā)生改變,進(jìn)而導(dǎo)致骨關(guān)節(jié)病發(fā)生于相應(yīng)關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)���,形成的骨贅凸入椎管�,從而引起狹窄�。

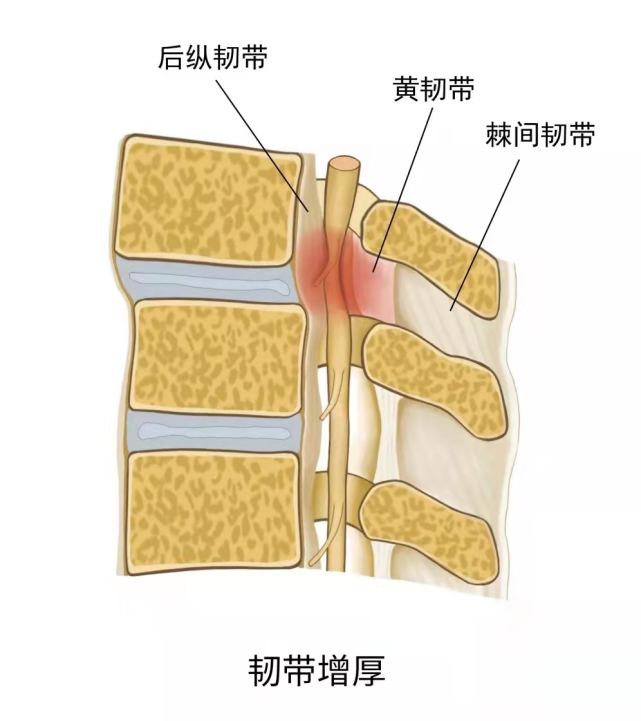

3.黃韌帶肥厚

黃韌帶肥厚或骨化是引起腰椎管狹窄的重要原因,當(dāng)椎管已有狹窄或者伴有椎間盤突出時(shí)更會(huì)加重臨床癥狀���。黃韌帶發(fā)生退變導(dǎo)致其纖維成分發(fā)生變化����,彈性纖維的含量下降導(dǎo)致韌帶彈性降低��。當(dāng)脊柱處于后伸狀態(tài)時(shí)�����,黃韌帶向后凸入椎管,壓迫神經(jīng)根����,引起一系列臨床癥狀。

圖2 韌帶增厚

4.其他病變

腰椎的側(cè)凸畸形�����、先天性骨性椎管狹窄���、腰椎后緣離斷癥等也是腰椎管狹窄癥發(fā)病的重要因素���。

二、腰椎管狹窄癥的分類

目前臨床常用的腰椎管狹窄癥分類如下:

1.根據(jù)病因分類

分為原發(fā)性腰椎管狹窄癥和繼發(fā)性腰椎管狹窄癥2類����。

原發(fā)性腰椎管狹窄癥:由于先天椎管發(fā)育不全,以致椎管本身和神經(jīng)根管矢狀徑狹窄�����,使脊神經(jīng)根或馬尾神經(jīng)遭受刺激和壓迫,出現(xiàn)一系列臨床癥狀�����。

常見病因:(1)先天性小椎管�����;(2)軟骨發(fā)育不良���;(3)先天性椎弓峽部裂及滑脫;(4)先天性脊柱裂����。

繼發(fā)性腰椎管狹窄癥:由于后天因素(退變、外傷��、失穩(wěn)����、畸形、新生物��,炎癥等)造成腰椎管內(nèi)徑小于正常值��,產(chǎn)生一系列癥狀與體征。

常見病因:(1)退行性變的脊椎骨性增生�、黃韌帶肥厚、后縱韌帶鈣化�、側(cè)隱窩狹窄、椎間盤病變等���;(2)創(chuàng)傷因素致脊柱骨折所遺留的畸形�����;(3)椎弓峽部裂致椎體滑脫��;(4)脊柱側(cè)彎以及其他一些骨?����。ɡ鏟aget’s病等)�。

2.根據(jù)神經(jīng)根管部位分類

分為3類:(1)神經(jīng)入口狹窄:腰椎管側(cè)方至上關(guān)節(jié)突下方��;(2)中間區(qū)狹窄:關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)及椎弓根下方���;(3)神經(jīng)出口狹窄:椎間孔圍繞的區(qū)域��。

此分類方法對(duì)明確手術(shù)減壓部位�、減少對(duì)脊柱損傷及維持脊柱穩(wěn)定性具有指導(dǎo)意義。

3.根據(jù)臨床癥狀和狹窄部位分類

分為3類:(1)中央型腰椎管狹窄:又稱馬尾間歇性跛行���;(2)神經(jīng)根管型腰椎管狹窄:又稱坐骨神經(jīng)病變����;(3)混合型腰椎管狹窄:既有神經(jīng)根受壓���,又有馬尾神經(jīng)受壓����。

4.根據(jù)解剖位置分類

分為3類:(1)中央型椎管狹窄�;(2)側(cè)隱窩型椎管狹窄�����;(3)椎間孔型椎管狹窄����。

版權(quán)聲明

來源網(wǎng)絡(luò)

所有文字、圖片版權(quán)歸原作者所有�����,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除